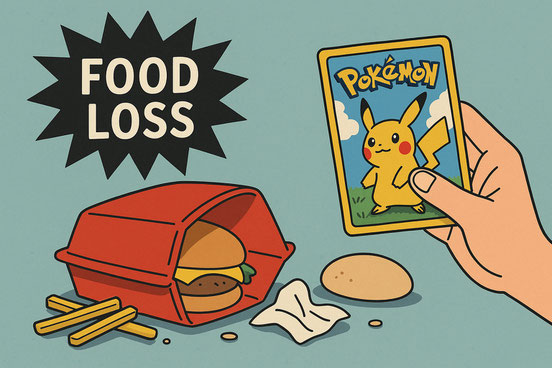

マクドナルドのポケカ転売のフードロス問題

マクドナルドが販売した「ポケモンカード」をめぐり、転売や混乱が話題となっていますが、今回着目したのは「カードだけ欲しくて、ハッピーセットを大量購入した挙句に食べ物を大量に捨てた人がいた」 という問題です。

この現象は、単なる一消費者の行動にとどまらず、フードロス問題・消費者倫理・企業の社会的責任にまで広がるテーマだと考えられます。

フードロスは「社会全体の損失」

農林水産省によれば、日本のフードロス量は年間約523万トン(令和4年度推計)にのぼります。

家庭から出る食品ロスだけでなく、外食・小売など事業活動に伴うロスも深刻です。

今回の件では、本来「食べ物を提供する」ことを目的とする販売で、大量に廃棄が出てしまったという点が大きな問題です。

-

食べ物を粗末に扱うことは倫理的にも批判を免れません。

-

加えて、廃棄処理にもコストがかかり、環境負荷を高める結果となります。

消費者保護法制との関わり

法律上「食べ物を捨てること」を直接的に禁止する規定はありません。

しかし、関連する法制度は存在します。

-

食品リサイクル法:事業者には食品廃棄物の削減・リサイクル義務が課されています。

-

消費者教育推進法:持続可能な社会を目指す観点から、消費者の適切な行動を促すものです。

つまり、今回のような行為は「法的制裁対象」ではないにせよ、国が問題視している消費行動そのものにあたると言えます。

企業側の責任と工夫

マクドナルドの立場からすれば、「カードが主目的になって食べ物が無駄になる」という事態は本意ではないでしょう。

しかし、景品と食品をセットで販売する以上、企業には次のような配慮が必要です。

-

販売方法の工夫

例:カードを単体販売する、あるいは食べ物の寄付と連動させる。 -

消費者への啓発

「食べ物を大切にしてください」といったメッセージを併せて発信する。 -

CSR(企業の社会的責任)対応

余剰食品が出た場合には、フードバンクなどへ寄付する仕組みを強化する。

倫理と法の狭間

今回の事例は「法律に違反しているわけではないが、社会的には強く非難される行為」の典型例です。

弁護士の視点から言えば、こうしたケースでは 「法的リスク」よりも「社会的信用の毀損リスク」 の方が大きいと感じます。

SNS時代においては、一部の消費者の行動が企業イメージ全体に影響を及ぼします。

したがって、企業は販売戦略を立てる際、法律遵守だけでなく 社会的影響まで考えたリスクマネジメント が欠かせません。

まとめ

マクドナルドのポケカ騒動は、転売や炎上の問題にとどまらず、食べ物を粗末にするフードロスの問題を浮き彫りにしました。

-

消費者には「買った食べ物を無駄にしない」倫理観が求められます。

-

企業には「景品と食品をどう扱うか」という社会的責任が課されています。

今回の騒動をきっかけに、私たち一人ひとりが「消費行動の意味」を考えるきっかけとなるのではないでしょうか。